동북아역사재단 2020년 07월호 뉴스레터

예전부터 한국인 피해자 240명이라는 말이 불편했다. 이제는 정확히 인식할 필요가 있다. 이들은 1993년 6월 제정·시행된 <일제하 일본군‘위안부’ 피해자 보호·지원 및 기념사업 등에 관한 법률>에 따라 생활안정지원을 받기 위해 생존자로서 한국정부에 등록된 피해자의 숫자일 뿐이다. 이 법은 한국인 생존자 지원이 원칙이기 때문에 법이 제정되기 전에 작고했거나, 행방불명되어 소식을 알 수 없거나, 전쟁이 끝난 뒤에도 현지에 거주하여 한국 국적을 얻지 못한 피해자는 포함되어 있지 않다.

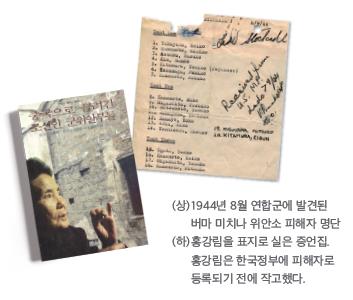

따라서 ‘피해자 중심 해결’이라 했을 때 내가 인식하는 피해자의 수는 단지 240명에 한정되지 않았다. 그들 모두가 ‘내가 피해자’라며 공개 발언을 한 것도 아니다. 식민지 시기 조선인 피해자가 남긴 열여덟 권의 증언집에는 배봉기, 홍강림, 조윤옥처럼 등록 이전에 작고한 분들의 증언뿐 아니라, 등록 피해자가 아닌 분들의 증언도 포함되어 있다. 1995년 북한은 피해 신고자 219명 중 40명의 증언을 모아 책으로 발간하였다.

생존자로서 자신의 이야기를 들려주었던 피해자들도 거의 작고한 상태다. 그러나 우리는 증언집을 통해, 다큐멘터리를 통해, 생존자와 삶을 함께한 활동가와 가족들의 회고를 통해 언제든 피해자의 메시지를 접할 수 있다. 피해 등록 후 비공개로 일상을 꾸려왔던 피해자들의 이야기도 남아있고, 동원과 위안소 생활과 귀환 당시 만난 동료에 대한 생존자의 이야기, ‘위안부’ 관련 명부에 이름으로만 남은 이들의 이야기도 있다. 문서와 이미지, 각각의 공간 안에 새겨 놓은 그들의 이야기를 듣고 그 피해와 고통을 반복하게 한 역사적 구조를 분석하고 해체하는 것, 그것이 피해자뿐 아니라 우리를 자유와 자율성을 지닌 인간으로 회복하게 하는 방법이라고 생각했다. 이로써 우리의 미래는 피해자의 역사를 딛고 구원받을 수 있다고 생각했다.

포스트 생존자 시대, 우리는 달라져야 할까

240명 가운데 생존자가 20명 이하가 되기 시작하던 2019년. 그때부터 포스트 생존자 시대의 ‘위안부’ 운동에 대해 고민해야 한다는 말이 나오기 시작했다. 이미 다양한 매체를 통해 피해자의 이야기를 접하고 있던 나로서는 선뜻 동의할 수 없었다. 우리에게 생존자는 어떤 의미였나, 어째서 많은 이들이 생존자 없는 ‘위안부’ 문제 해결 운동이 달라질 수밖에 없다고 생각하는가.

‘피해자가 살아있는 동안 이 문제를 해결해야 한다’는 말은 일부만 맞다. 피해자가 겪은 ‘피해’의 문제는 가해 측의 ‘가해’의 내용과 성격을 드러냄으로써 분명해질 것이다. 공권력의 부정의한 지배 체제와 여기에 공모했던 사회 구조, 그리고 직접적 가해자들까지. 가해 측은 과오가 낱낱이 드러날 때마다 피해자에게 사죄하고 재발 방지를 위해 힘써야 한다.

피해자에게 스스로 피해를 입증하라고 하고, 피해자의 발화에 의심스러운 눈초리를 보내며 진위를 따지는 풍경은 참으로 그로테스크하다. 더욱이 조선인 피해자는 1930, 40년대 가부장제의 자장磁場 안에 있었고 제도교육에서 배제되었으며 앞이 보이지 않는 빈곤 속에서 하루하루를 살았다. 또 대부분이 10대, 20대에 동원되었기에 주변 사람들과 대등하게 협상하며 자신의 운명을 스스로 결정하기도 어려웠다. 구술 내용을 검토해 보면 누가, 언제, 어떻게, 어떤 경로로, 어디로 끌고 가서, 어떻게 돌아왔는지 불분명한 사례 투성이다. 사실을 가장 잘 아는 사람은 일본군‘위안부’제도를 만들어낸 자들이고, 이것을 운용하고 이용한 자들이며, 그 실행자로 개입된 자들이다. 증언을 하는 피해자는 그동안 말하지 못했던 고통과 분노를 최대한 드러내기 위해 자신이 아는 정보를 총동원했을 뿐이다. 한편, 피해자의 말은 ‘듣는 이가 그 말의 본질을 왜곡시키지 않을 수 있는 범위’로 제한되기도 했다.

피해자의 말들을 복기하면, 이들의 바람 중 가장 많이 들었던 말은 ‘위안부로 끌려가기 이전의 삶으로 돌아가는 것’이었다. 이 말을 들어줄 수 없었던 사죄의 주체들은 ‘보상 또는 배상’이라는 명분으로 돈을 제시했다. 이 정도로 그만하고 싶은 피해자도 있고, 눙친 사죄와 함께 내보이는 돈에 모욕감을 느끼는 피해자도 있었으며, 돈은 돈일 뿐 분명한 사죄와 재발 방지 약속을 받고 싶은 피해자도 있었고, 결이 다른 가족들의 고통과 호소, 침묵 속에서 번민하는 피해자도 있었다. 살아있는 피해자에게 속죄하는 것이 이 문제 해결에 중요한 과정이라고 생각한다면, 반드시 피해자의 뜻에 따라 응답하기를 바란다. 더불어 더 많은 피해자가 살아있고 다양한 목소리를 냈을 때, 그 말들을 듣고 응답을 고민하지 않았던 시간들을 반성하기 바란다.

피해자의 기억을 이어간다는 것은

분명한 것은, 피해자 중심의 문제 해결이 반드시 ‘피해자가 살아있는 동안의 해결’만을 의미하지는 않는다는 것이다. 1990년대 이후 피해자에게 응답한 우리에게는 여성을 자유롭고 자율적인 존재로 살 수 없게 한 역사의 구조에 대한 문제의식이 있었다. 일본군‘위안부’ 문제의 범주 안에 고려의 공녀, 조선의 ‘환향녀’, 오늘날의 성범죄 피해자 미투 운동이 함께 언급되는 것은 ‘위안부’ 문제를 재발하게 한 역사에 대한 각성과, 그 폭력을 반드시 멈춰야 한다는 문제의식이 있었기 때문이다. 그리고 각각의 ‘재발’ 시기와 관련된 모든 공권력과 사회 권력들은 가해에 대한 책임을 가진다.

그래서 나는 피해자의 기억을 기록으로 남겨야겠다고 결심했다. 그들을 직접 만나 구술을 채록하고, 사망·행방불명자의 가족, 주변에서 관계를 맺은 마을 사람이나 목격자의 이야기를 쓰기 시작했다. 연구자로서, 활동가로서 ‘위안부’ 문제 해결의 내용을 구성하고 그 가치를 확장해가는 사람들의 이야기도 전했다. 나는 피해자의 대변자가 아니라 피해자 이야기의 전승자傳承者로서 다양하고, 때로는 모순적인 결을 지닌 피해자의 이야기를 가능한 한 그대로 전하려 했다. 오늘날 각자의 삶을 감당하고 있는 독자들이 피해자의 삶 곳곳에서 자신의 삶을 발견하고 그에 연루되기를 바랐기 때문이다. 나아가 역사학자로서, 이야기들을 얽어놓은 시간적, 공간적 그물망의 전모를 드러내기 위해서도 애썼다. 이는 피해자 재발 구조의 고리를 끊어내는 목소리를 모으기 위한 것이었다. 결국 ‘위안부’ 문제를 해결한다는 것은 ‘우리’의 문제를 해결하는 것이다. 피해자의 기억을 이어간다는 것은 그 과정에서 ‘뭣이 중헌지’ 끊임없이 상기시키는 행위이다. 피해자의 이야기를 전한 이 연재 글이 우리들의 역할을 고민하는 데 기여하기를 바란다. 글쓴이로서 괴롭고 또 행복했다.