동북아역사재단 2023년 08월호 뉴스레터

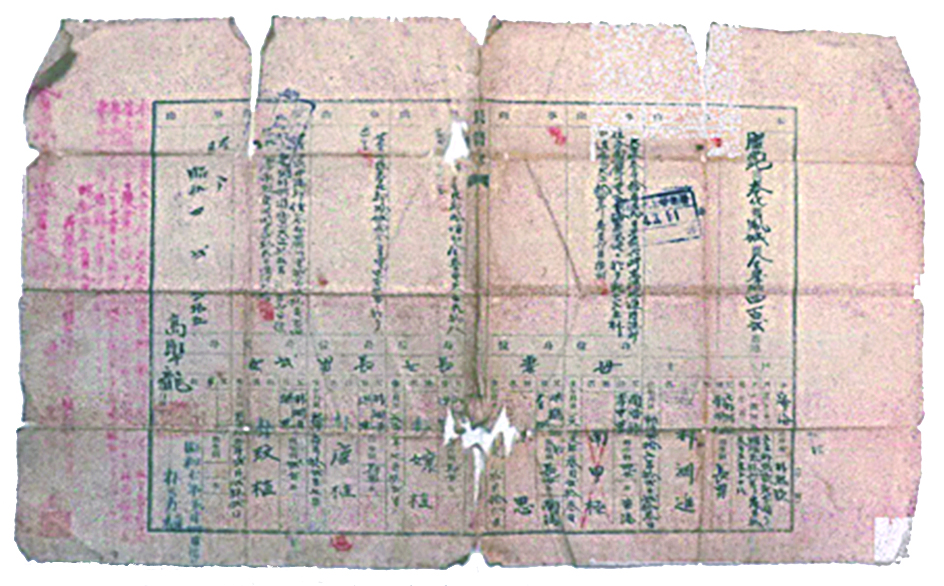

관습조사보고서(출처: 수원광교박물관)

동북아역사재단의 〈일제침탈사 편찬사업〉은 일본 제국주의의 한반도 침탈과 식민지 지배 실태를 체계적으로 연구하고 종합하여 총서로 발간하기 위해 기획되었다. 자료총서, 연구총서, 교양총서로 구성되어 있으며, 정치·경제·사회· 문화 분야로 나누어 학계 전문가들이 집필에 참여하고 있다. 〈일제침탈사 시리즈〉에서는 발간된 일제침탈사 총서 가운데 한 권을 선정하여 소개한다.

한국에서 ‘근대 가족’은 언제, 어떻게 제도화되었을까. 이 책은 식민지 시기 가족이 제도화되는 과정에 초점을 맞추어 근대 가족의 계보를 추적한다. 특히 식민주의의 산물로 가족제도가 구축되고, 그것이 결국 포스트 - 식민성의 문제를 함축하고 있음을 성찰적으로 분석한다. 두 부분으로 구성된 이 저서의 1부가 ‘가족’을 제도로 구축해 가는 조선총독부의 식민주의 정치학을 다루고 있다면, 2부는 가족제도의 핵심, 즉 가족법에 의해 조선인의 삶이 어떻게 ‘젠더’를 중심으로 구획되는지를 분석했다.

재일조선인 역사가 박경식(朴慶植)의 부친이 일본 도항 시 소지하였던 호적등본.

당시 호적은 신분증의 역할을 하였다. 일본으로 도항하는 조선인은 관할 경찰서에 신고하고,

여백에 붉은 글씨로 도항 이유를 적은 호적지를 휴대해야 배를 탈 수 있었다.

(출처: 在日韓人歷史資料館 第16回企画展, <朴慶植沒後 20年 ぷらすまいなす±私の青春>)

조선인을 파악하는 조직 단위로서 호적과 ‘가족’

근대 가족은 호적(戶籍)이라는 물적 토대 위에 세워졌다. 이것은 조선시대 호적과는 전혀 질이 다른, 근대 일본의 제도가 이식된 것이었다. 호적은 총독부 권력이 조선인을 파악하는 행정문서이자, 조선을 ‘가족’ 단위로 재조직하였다. 부부와 친자 등 혈연관계이면서 생계를 같이 하는 사람들의 집합체로 호적은 소규모 단위로 가족을 재편했다. 동시에 개인은 이가적(家籍)을 통해 자신의 신분을 공증했다. 이 가족제도의 핵심은 가족의 대표자로서 강한 가부장권을 가진 ‘호주권’의 존재였다. 더욱이 여기에는 남성(아들) 호주를 통해 가(家)가 영원히 계승된다는 원리가 내재되어 있었다. 부계 혈통의 계승성이 담긴 호주 제도는 관습으로 인식되었지만, 그것은 사실상 국가통합력을 확보하기 위한 근대 일본의 발명품이었다. 균질한 조직 단위로 국가를 재편하는 한편, 개인주의의 확산을 제한하는 기능을 하도록 고안된 가족제도, 그것이 다름 아닌 호주 가족제도였다.

관습법 정책과 가족 ‘관습’의 발명

호적제도가 가족제도의 기본 틀을 제공했다면, 가족원 사이의 관계는 가족법에 의해 주조되었다. 이 양자에 의한 가족제도의 구축은 조선의 ‘관습’이 발명되는 과정이기도 했다. 1912년 3월 「조선민사령(朝鮮民事令)」 제11조에 의해 가족법에 관습법이 채택되었기 때문이다. 이해관계가 민감한 사안에 일본 민법의 직접 적용이 초래할 충격과 반발을 의식했던 것이다.

관습법은 조선의 가족 ‘관습’이 무엇인지 질문하도록 만들었다. 통감부 시절 조사 정리된 『조선관습조사보고서(朝鮮慣習調査報告書)』가 있었지만, 그것이 그 자체로 법적 효력을 가진관습은 아니었다. 관습법은 재판부의 법적 해석과 판결을 통해 ‘관습’이 결정된다는 것을 의미하기 때문이다. 당시 관습은 조선의 다양한 실천 가운데 일본 근대 가족법과 충돌하지 않는 방향의 특정 관행이 관습으로 선언되는 구조에 의한 것이었다. 이것이 관습법을 통해 조선의 관습이 발명되었다고 하는 이유이다. 이후 「조선민사령」 제11조의 개정으로 인한 민법적용 범위의 확장 또한 ‘관습의 변화’라는 정치적 수사에 의해 정당화되었다.

『조선총독부의 가족 정책 – 식민주의와 가족·법·젠더』(동북아역사재단, 2021)

가족법에 새겨진 젠더 관계

식민지 조선은 젠더 관계가 재구성되는 시기였고, 가족법은 그 핵심이었다. 더욱이 유교는 일본 민법이 구현하고 있는 가족 관계, 특히 젠더 관계를 조선의 관습으로 포장하는데 동원된 주요 자원이었다. 조선 상층사회의 실천 행위였던 유교의 관행들이 조선의 보편적이고 일반적인 가족 관습으로 전화되었다. 충효, 조상숭배, 부부유별과 같은 실천 윤리는 일본 가족제도에 관철되어 있던 주요 원리이기도 했다. 이들 중 부계 혈통 일방주의는 조선 사회에 여러 파열음을 생산하는 주원인으로 작용했다. 아버지의 인지를 받지 못한 혼인외자(婚姻外子)에 대한 ‘사생자’ 낙인, 호주의 재산상속에서 여성, 즉 처와 딸의 원칙적인 배제, 아버지에 비해 불완전한 어머니의 친권, 여성만의 성 통제 등은 그 산물이었다. 식민지 가족법은 남녀불평등을 법으로 제도화하고, 차별적인 젠더 관계를 구조적으로 만들었다.

한국 사회에 남겨진 식민주의 흔적들

식민지 가족법에 내재된 관습은 많은 경우 대한민국의 ‘신민법’으로 이어졌다. 그렇다면 법 제정 원리가 무엇이었기에 식민주의의 유산을 그대로 탑재한 채 가족법으로 재탄생했을까. 당시 입법 방침의 가장 큰 흐름은 ‘전통 존중론’이었다. 대한민국 건설의 주요 의제였던 ‘민주주의’ 대 ‘전통’, 이 양대 입법 방침의 길항 관계 속에서 많은 부분이 전통에 할애되었기 때문이다. 남녀평등이나 헌법존중론이 거의 도외시된 결과, 이질적으로 보이는 서양자(婿養子)나 이성양자(異姓養子) 등을 제외하고 식민지 관습의 상당 부분이 ‘전통’으로 새 민법에 온존했다. 호주제도를 필두로 하는 부계 혈통 중심주의는 새 민법의 핵심 인자로 그 생명이 보존되었다. 관습이나 전통 구성에 개입한 식민주의에 대한 자각이나 성찰은 어디에도 없었기 때문이다. 패전 후 호주제도가 정작 일본에서는 폐지되었는데도 불구하고, 2005년 폐지되기까지 한국에서는 전통으로 비호되며 그 명맥을 유지하는 역설적인 상황이 연출되었던 것이다.

동북아역사재단이 창작한 '한국 ‘근대 가족’의 계보를 찾아서 - 조선총독부의 가족 정책: 식민주의와 가족, 법, 젠더 -' 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.