동북아역사재단 2011년 08월호 뉴스레터

지난 6월 17일부터 20일까지 모스크바에서 열린 악세회의(AKSE; Association for Korean Studies in Europe)는 유럽에서의 한국학연구의 현주소를 파악하는 중요한 장이었다. 크레믈린궁이 바라다 보이는 모스크바대학 동양학부 건물에서 열린 이번 회의는 전세계 25개국에서 168명이 참석하였고, 40개 분과회의에서 4일동안 진행되었다. 규모면에서도 역대 최대였고, 참석을 희망하고도 주최측 사정으로 상당수가 유보되었던 점을 감안하면, 이번 학술회의에 대한 기대와 관심이 얼마나 지대했던가를 말해준다.

유럽한국학회는 한국학의 세계화를 표방하고 1976년 프랑스 낭트에서의 창립총회, 이듬해 런던에서 제1차 회의를 연 이래 1991년까지는 매년, 그 후 격년제로 각국을 순회하며 개최되었고 이번이 제25차 회의였다. 유럽에서의 한국학연구의 정보교환과 인적교류의 창구역할을 하며, 우리 정부의 적극적인 지원과 대학 등 여러 단체와의 학술교류를 통해 새로운 발전기를 맞이하고 있다.

러시아의 한국학과 학술회의의 주제

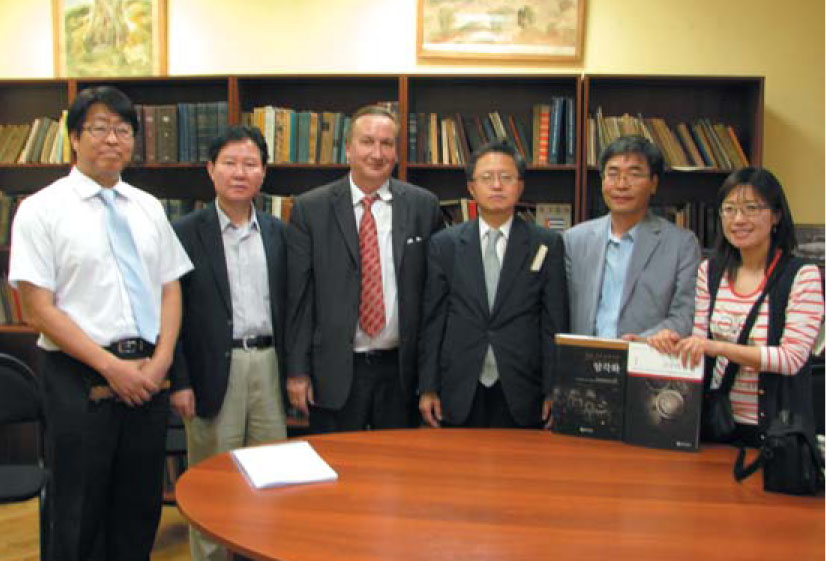

러시아에서의 한국학연구는 이미 1874년에 《러한사전》이 편찬되어 한국어 학습의 계기를 마련하였으며, 이듬해에는 장 푸쉬킨의 조선에 관한 최초의 저작인 《조선》이 출간되었다. 1884년 한·러수호통상수교조약이 체결된 후 러시아에서의 한국학이 생성되는 계기가 되었다. 1899년에 블라디보스톡에 동방학연구소가 설립되어 본격적인 한국학연구가 시작되었고, 이어 1930년에는 과학원 레닌그라드 동방학연구소에 일·한학과가 생겨 더욱 연구가 진전되었다. 특히 모스크바대학 한국사연구의 대부인 한국계 러시아인(고려인) 미하일 박 교수의 집념으로 동 대학내 한국학연구소가 설립되었고, 《삼국사기》·《삼국유사》의 번역은 한국고대사 연구에 새로운 지평을 열었다. 이번에 우리 공동발표자의 일원으로 참가한 빅토리아 박은 그의 손녀다. 대회가 시작되기 전날 우리 일행은 모스크바대학의 한국학연구소를 방문하여 레샤코브 소장과 간담회를 가졌다. 재단과의 인적교류, 출판물의 상호교환 등 학술교류협력방안을 논의하였고, 근처 레닌도서관 산하 동방문화센터의 한국관을 방문하여 소장자료와 연구 실태를 살펴보았다. 특히 페테르부르그대학의 쿠르바노프 한국학연구소장을 만나 동 대학에 있는 한국자료에 대한 향후의 조사협력을 약속받았다.

이번 학술회의는 역사학을 비롯해 어문학, 정치경제, 사회문화 등 한국학 전반에 걸쳐 있다. 카자흐스탄 등 구소비에트연방에서 분립된 국가의 고려인 연구자들의 참여가 두드러진 것도 특색이었다. 이들의 관심은 고려인 이주에 관한 문제, 독립운동 등 자신들의 삶의 역사에 집중되었으며 한국어를 유창하게 구사하여, 한국학에 대한 열정을 보여주었다. 우리의 관심인 역사학 분야에서는 주로 조선후기부터 근현대가 중심이었고, 고대사 분야는 재단 연구원이 참여한 주제가 유일하였다. 우리가 "고대 동아시아 교류와 상호인식"을 공동 주제로 정한 까닭은 유럽에서의 한국학연구 중 고대사가 상대적으로 취약한 분야라서 한국고대사 및 동아시아교류사의 올바른 이해와 인식을 심어주기 위해서였다. 발표회장은 시작 전부터 이미 연구자들의 열기로 가득했고, 현재 동아시아에서 일어나고 있는 역사갈등에도 많은 관심을 보였다.

유럽과 동아시아의 역사인식 차이

우리는 '한·중·일 고대사료와 교과서 등에 보이는 고대 동아시아제국 상호 간 교류 실태와 인식'을 통해 고대 동아시아의 올바른 역사상을 추구하고자 하였다. 현재 일어나고 있는 동아시아의 역사갈등은 사료 자체의 이데올로기 문제, 사료에 대한 해석과 인식의 문제, 사료에 대한 후대인들의 인식 변화, 선입관, 오해와 곡해 등 다양한 측면에서 발생한다. 공정하고 객관적 기준이 마련되지 않을 때, 자국중심의 해석이 난무하고 상대에 대한 비판을 서슴치 않는 오류를 낳는다. 우리의 발표는 이러한 문제의식을 갖고 접근하였다. 이에 대해 구미연구자들은 새로운 정보와 사실 등 동아시아사에 대한 이해의 폭을 넓히는 계기가 되었다는 반응이었다. 그러나 동아시아의 민족주의에 대한 지적도 있었다. 중국의 고대사 해석문제, 일본의 역사수정주의에 대한 문제점, 한국측의 역사주권의 회복이라는 미명 하에 이루어지고 있는 과잉대응은 결국 문제해결을 더욱 어렵게 만들고 있다는 날카로운 지적도 나왔다. 유럽에서 본 동아시아의 역사갈등은 이른바 근대의 국민국가 이후에 성립한 역사인식이고 이를 타파하지 않는 한 역사분쟁은 끝나기 어렵다는 것이다.

이러한 서양학계의 지적을 처음 듣는 것은 아니다. 유럽적 사고에서 동아시아지역에 대한 시선은 양 지역에 대한 차이를 인정하지 않는 데에 문제가 있다. 근대국민국가가 들어서는 19세기에 이르기까지 유럽에서는 특정 왕조단위의 지역적 권력이 존재했고, 국가와 민족은 그 후에 생성된 관념이자 역사인식이었다. 그러나 동아시아에서 중국은 이미 기원 전후한 시기에 거대제국을 형성하였고, 한반도와 일본열도에서는 7세기 후반 이후에는 통일적 왕권 하에서 현재의 영토 범위에서 동일한 언어와 문화를 가진 인간들이 삶을 영위해 왔고, 민족적 의식은 그때부터 싹터왔다는 실상을 제대로 이해하지 못한다는 데 시각 차이가 있다. 동아시아 민족과 국가의 형성문제는 현재의 역사문제를 이해하는 열쇠임을 지적하자 수긍하기도 하였다. 그러나 자국적 입장에서 벗어나 보다 세련된 대응방법을 모색해 보라는 주문은 우리를 긴장하게 만들었다.

우리의 최종 지향점은 탈민족주의다. 다만 방어적·수세적인 고난의 역사를 걸어온 한국사에서 민족주의는 허용되어야 할 부분이 있다. 문제해결의 방책은 세계인을 향한 보편적이고 설득력을 갖춘 역사연구다. 사료의 실증적 연구와 함께 동아시아의 지역적, 역사적 특징 및 성격을 세계사적 시야에서 설명할 수 있는 틀을 만들어야 한다. 이를 위해서는 문헌사학만으로는 해결되지 않는다. 고고학, 민족학, 언어학 그리고 자연과학의 연구성과에 이르기까지 학제 간의 공동연구를 통해 타자와의 차이를 인정하고 공통점을 이야기할 때 동·서양 간 혹은 동아시아 지역 간 시선 차이를 좁히는 공통분모를 만들어 낼 수 있을 것이다.